橋本山撮影旅5days

橋本山で撮影を行う稲垣さん。こちらはデジタルカメラ。

2022年8月17日〜21日の5日間、本に挿入する写真を撮るため、橋本山の撮影旅を敢行しました。

東京からはるばる車で駆けつけてくれた、写真家の稲垣徳文さんと徳島県那賀町で合流し、橋本さんの元へ向かいます。

この時の撮影の目的は、

1、本の口絵や説明で使う写真を撮ること

2、大判カメラで橋本山を撮影してもらうこと

3、フォトジェニック・ドローイングを試すこと

4、橋本家の刻印を見せていただくこと

5、橋本山でまだ回りきれていない場所に行ってみること

でした。

とくに、2番目の大判カメラでの撮影は、この撮影旅の大きなテーマでした。

それは、「写真アートを通してみる橋本山の姿」を浮かび上がらせる試みでした。

こちらはフィルム中判カメラであるハッセルブラッドで撮影する稲垣さん。ましかく写真が撮れるカメラです。

写しきれない世界を写す

稲垣さんにお願いしたのは、以前の活動報告でご紹介したディアドルフ8×10という大判カメラで橋本山を撮影していただくこと。

なぜ大判カメラなのか?

橋本山へは何度も通い、その度に自分のデジタルカメラで森を撮影するのですが、いつも「写しきれない」という漠然とした思いがありました。森に入った時の感動や、先祖代々受け継がれてきた時間の重み、天然林と人工林が入り混じった不思議な空間。それが、身体では感じられるのですが、写真にすると写しきれていないのです。

もちろん私の写真の腕がないから、というのも多分にありますが、それだけではなさそうでした。

100年の森を写すなら、100年のカメラがいい。

それで大判カメラを使って作品を撮られている稲垣さんを橋本山へお誘いしたのです。

大判カメラで撮影する稲垣さん。ひとつのホルダーで2枚しか撮れないため、まさに”一写入魂”です。

大判カメラは、現代のデジタルカメラのように何千枚も撮れるわけではありません。

8×10インチのフィルムが2枚入るホルダーがあり、そのホルダーを数枚用意します。

数枚しか撮れないので、ここぞという場所を決めて、何度も露出やピント、構図を確認して撮ります。

1枚を大切にして撮る。

その行為は、木1本1本を大切に育てる橋本さんの山づくりの姿勢にどこか通じるところがあります。

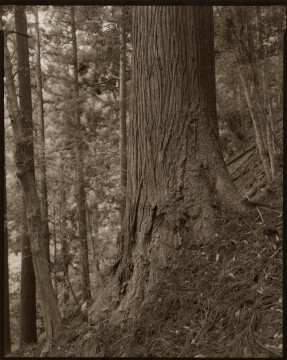

35mm判フィルム(通常のフィルムサイズ〉の約60倍もある8×10フィルム。

写しとれる情報量の多さも35mmフィルムとは比べ物になりません。

今でこそ、デジタルカメラも高解像度で写せる時代ですが、

大判フィルムの不思議な緻密さは、写した写真を見ていただけると感じ取れるかと思います。

スキャン画像なので、緻密さが伝わりにくいですが、橋本山の不思議さが感じていただけるでしょうか

鶏卵紙プリント

今回、写真のプリント技法にもこだわりました。

上の写真は、「鶏卵紙プリント」というプリント技法を用いた作品です。

別名「アルビューメンプリント」と言い、1850年に誕生した古典プリント技法です。

なんと卵の卵白を使います。

詳細は、稲垣さんが書いたサイトの記事にお譲りしますが、塩化金を使って調色することで美しいチョコレートブラウン色の作品に仕上がります。170年前の技法、つまりこの写真は170年後の世にも残るということです。

この辺りも、長伐期多間伐施業を通して代々山の豊さを継承してきた橋本家の歴史と通じるところがあると思いませんか。

額装するとこんな感じ。写真に奥行きが出ます。

橋本さんも大判カメラを覗いてみているところ。覗くと世界が反転して見えます。

神秘の滝へ

撮影は順調に進み、お昼を挟んで、今度は滝を見に行くことに。

橋本山に降り注いだ雨が、川となって流れた先に滝があるというので、忠久さんに案内してもらいました。

こんな感じの場所を、滝を目指して進みます

途中アクロバティックな場所もありましたが、なんとか切り抜けて、ようやくお目当ての滝へ辿り着きました。

落差10メートル以上はあるでしょうか。見事な美しい滝が目の前に現れました。

夏の暑い日でしたが、滝の周りは空気が涼しくて気持ちがいい風が吹いていました。

稲垣さんも滝川もテンションが上がって、しばし撮影に没頭。

たくさん滝の写真を撮りました。

滝川は、この撮影旅の途中で、高知に帰ったのですが、稲垣さんはこの滝が気に入り、滝川が帰った後に大判カメラを担いで、再度撮影してくださいました。

その写真がこちらです。

まるで月光浴をしているかのようなブルーの滝。

美しい。

スキャン画像なので限度がありますが、実際のプリントの透き通るような青の美しさをぜひご覧いただきたい。

これも古典技法のひとつ「サイアノタイプ」というプリント手法を用いた作品です。

青写真とも呼ばれ、紫外線に反応する塗料を塗った用紙に、光をあてて像を定着させる技法です。

19世紀ごろイギリスで発祥しました。

稲垣さんの撮影技術はもとより、プリントクオリティの高さと、ひきだしの多さに脱帽です。

部屋に飾ると絵になるのがサイアノタイプ。シルバーの額がおすすめです。

高校生の時、地元の滝の撮影から写真趣味にハマった滝川が撮った「忠久さんと滝」です。蛍光シャツ!

フォトジェニック・ドローイングって?

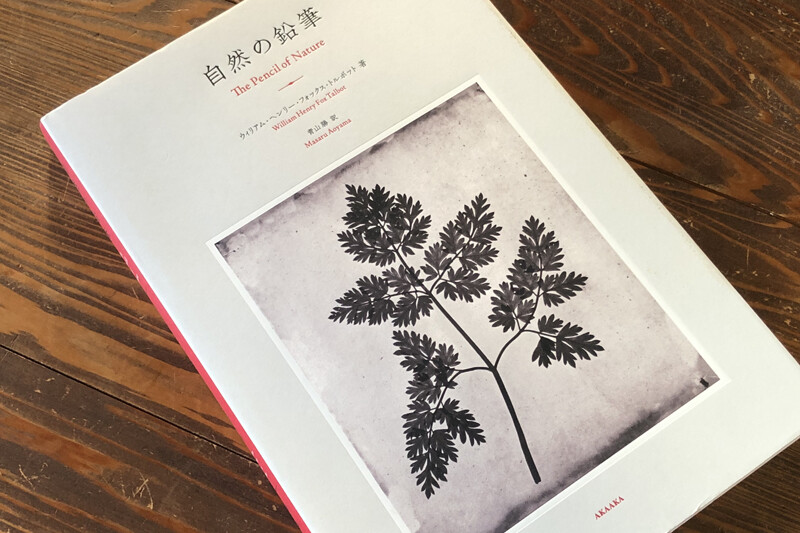

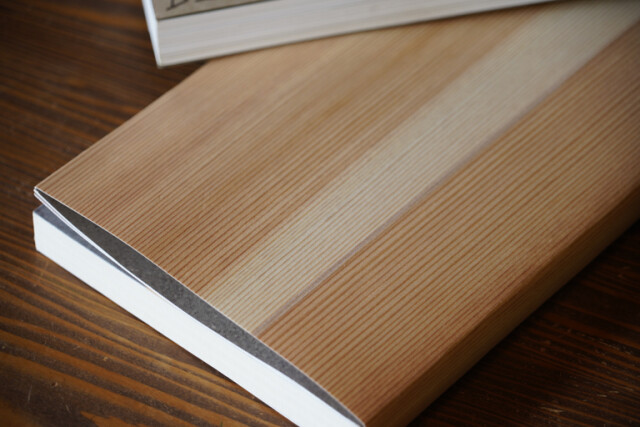

自然の鉛筆 赤々舎

突然ですが、「自然の鉛筆」という写真集をご存知でしょうか。

世界最初の写真集といわれています。

作ったのは、写真術の発明者のひとり、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・トルボット。

この写真集は、赤々舎が出した日本語版ですが、その表紙にある植物の写真。

これが、フォトジェニック・ドローイングという技法を用いた写真です。

1839年にトルボットが発明した最も原始的なこの技法は、それまで絵でしか残せなかった物の形を写真として残せるようにした画期的な発明でした。

稲垣さんとの打ち合わせのなかで、橋本山に行くのであれば、ぜひこの技法を用いて、橋本山の植物の葉で作品を作ってみましょう!ということになりました。

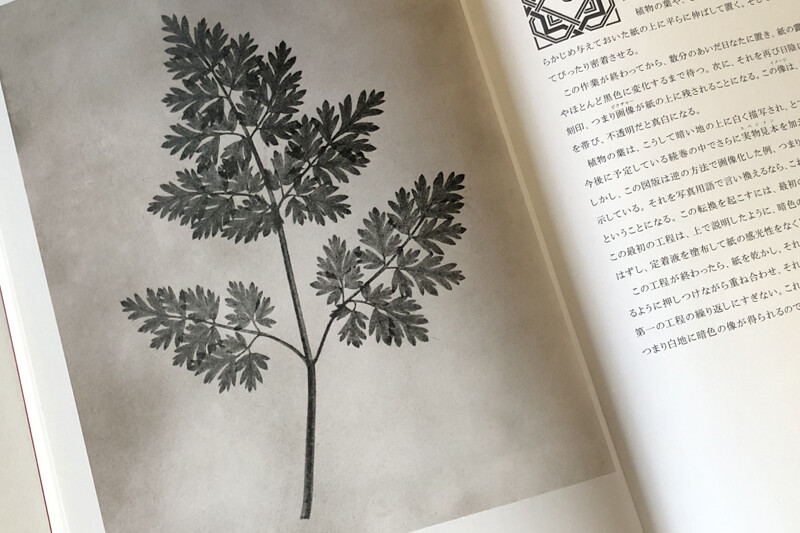

写真集に出てくるこの写真は、写真好きには超有名な作品のひとつです。

橋本山の水と太陽を写真に

研修棟が暗室に。ホワイトボードで光を遮っています。

橋本山の麓には、研修棟兼宿泊所があります。

自伐型林業推進協会の上垣さんが同じくクラウドファンディングで改装資金を得て、橋本山で林業を学ぶ人たちのために作った(改修した)建物です。ここで、稲垣さんと宿泊をさせていただいていたのですが、この場所がフォトジェニック・ドローイングの舞台となりました。

稲垣さんが東京から持参した暗室用品を並べると、研修棟はなんだか怪しげな、いやいや立派な暗室に大変身。

フォトジェニック・ドローイングは、簡単に言えば、

葉っぱなどの対象物を、印画紙の上に置いて、太陽の光で感光させて像を結ぶというもの。

まずは、山で葉っぱを採取します。

今回は、クロモジ、イタドリ、ヒノキ、モミ、ホオ、ユズリハなどなど。

ここからは写真を使って説明します。

光が入らないよう、小型暗室の中で印画紙をセットします。

印画紙の上に葉っぱを置き、ガラス板で圧着させ、太陽の光にあてます。稲垣さんは専用の木枠を持っています。

これが写真を作っている風景です。100均で売っている吸引機で真空を作れるビニールパックでもできます。

葉っぱの周りが黒くなってきたら、日陰に移して画像をチェック。太陽の光を通す薄い葉は、透けて写ります。

定着液につけて、像を安定させます。

水洗して定着液を洗い流します。

クリップなどで吊るして乾かします。

こんな感じで、作り方は至ってシンプル。すべて研修棟で完成できます。

稲垣さんも「この地の太陽と沢の水を使って写真が焼けるなんて最高に贅沢」とおっしゃっていました。

まさにメイド・イン・橋本山の写真作品。それがフォトジェニック・ドローイングの醍醐味です。

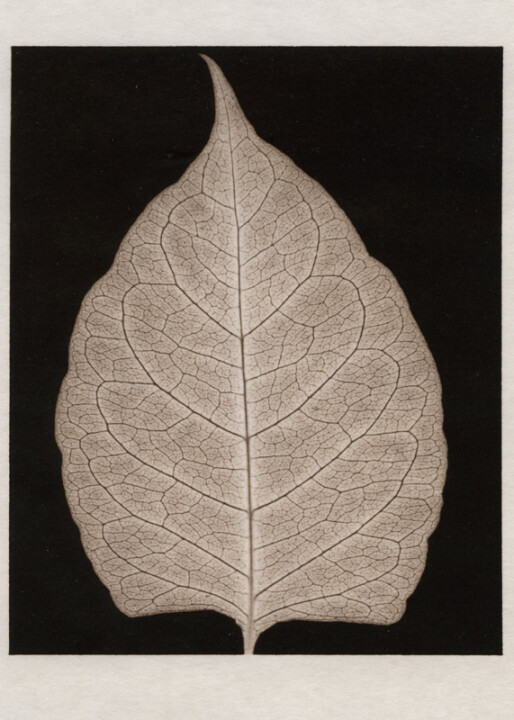

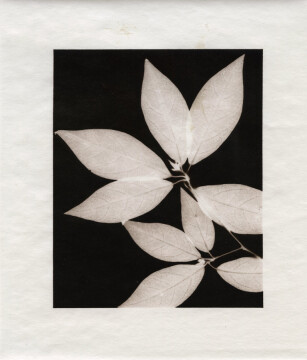

さて、出てきた写真は、葉っぱの部分が白く、周りが黒い写真です。

写真用語でこれは「ネガ像」と言います。

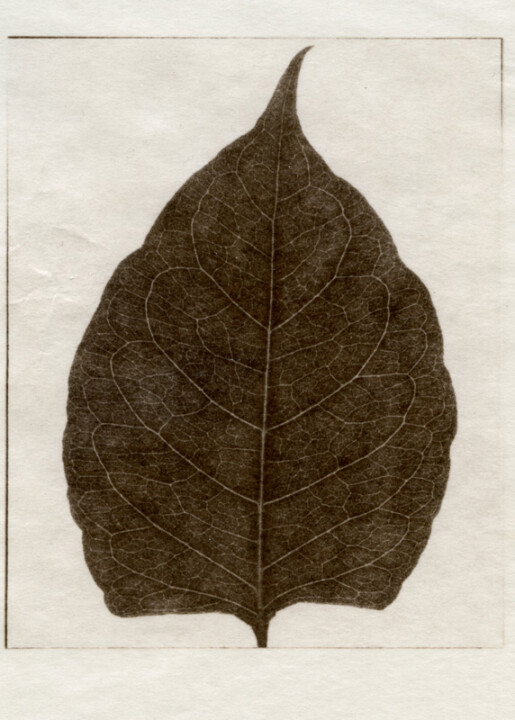

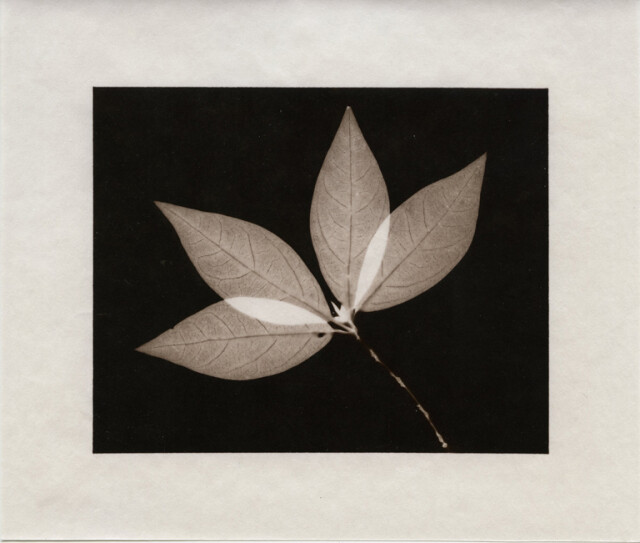

このネガを使って、もう一度同じ手順で光をあてて像を定着させたものが「ポジ像」です。

ポジ像は、葉っぱが黒く、周囲が白くなります。

こちらがイタドリの葉のネガ像。

これが画像を反転させたポジ像です。

つまり、先の「自然の鉛筆」に出ていた作品は、「ポジ像」なのです。

通常のフィルムのネガを見たことがある人はわかると思いますが、ネガだけでは写真は楽しめません。

プリントしてポジ像にすることで、写真は写真として成立するのです。

しかし、このフォトジェニック・ドローイングで写した写真は、ネガもポジもどちらも良い!

というわけで、今回のクラファンのリターン品には、このイタドリの葉のネガとポジをセットにした作品をご用意いたしました。しかも、この作品のみ、額装した状態のものをお届けいたします。

これ、めちゃくちゃ良いんですよ。自分でも欲しいくらいです。

葉脈が、橋本さんがよく言う、作業道の幹線と支線をつないだ路網になっているのが見事にわかるのです。

写真でお伝えしきれないのが残念ですが、部屋に飾ったらほんとにすてきだと思います。

額装したらとってもいい雰囲気に。写真では潰れていますが、ポジ像の方もイタドリの葉脈がしっかり写っています。

写真熱

なぜ、こんなにもマニアックな写真沼にこだわるのか。

それは、滝川が元カメラ雑誌の編集者だからかもしれません。

以前の出版社に入った理由は、当時デジタルカメラが出始めて徐々に台頭していくという時代に、フィルムカメラっていいよね、という雑誌「カメラマガジン」を作っていたからです。この雑誌の読者であった私は、学生時代に編集部に頼んでアルバイトをさせていただくことに。入社試験を経て、晴れて憧れの雑誌「カメラマガジン」の作り手になれたのです。

フィルムカメラの魅力にハマった私は、自宅に暗室を作り、モノクロプリントを焼いたり、写真展に通い、写真集を読みあさっていました。仕事で憧れの写真家さんに取材できるという贅沢も味わいました。

鶏卵紙もサイアノも、その時に出会いました。

林業の世界に入ってからは、写真からしばらく距離を置いていました。引き伸ばし機も押し入れの奥に追いやられています。

この話があり、稲垣さんと久しぶりに再会するなかで、自分の内に眠っていた写真欲がムクムクと目を覚ましてきたのです。

さらに山仕事を続けるなかで、自然とアートはとても相性がいいのでは、という確信も芽生えてきていました。

そんな滝川自身の過去や経験が、橋本山の神秘性と、稲垣さんの写真力によって、掛け合わさってできたのが、今回の「100年のカメラで100年の森を撮る」という企画なのです。

いきなり、リターン特典をご覧になった方には、「なぜ?」という疑問符がたくさん浮かんだかと思いますが、こういう理由がありました。

撮影旅、その他の目的

この撮影旅では、他にもたくさんの収穫がありました。

まずは、どうしても行ってみたかった、平家の落人、ではなく「源氏の落人伝説」が伝わる岩場。

橋本山のなかにあって、その伝説の岩場に案内していただきました。

実際に源氏の大将が座ったとされる岩に腰かけてみることもでき、橋本家の歴史の厚みをさらに感じられました。

ここは不思議な空気が流れる場所でした。

源氏の大将が座っていたとされる岩に腰かける。

さらに、もうひとつ。

橋本さんが、木を市場に出荷する時に、これは橋本家の木ですよ、という印として、木に打刻する刻印があります。「カネハシ」という刻印ですが、その実物を見せてもらい、実際に打刻までさせていただきました。

この刻印がカッコ良すぎて、今回のクラウドファンディングのリターン品でぜひ使わせていただきたい!と

お願いをし、承諾を得られました。

すべての木に打刻するわけではなく、この木ならば自身を持って出せるという木だけに刻印するそうです。

今回のリターンに使わせていただいた木にも、しっかりと「カネハシ」の刻印が入っておりました。

その様子は、次回の活動報告にて。

カネハシの刻印を試させていただきました。